移动李锴:OISA架构与光技术深度协同,引领智算未来

近日,2025开放数据中心大会—边缘计算分论坛在北京召开。中国移动研究院主任研究员、技术经理李锴分享了智算互联OISA协议的创新架构。

李锴

中国移动研究院主任研究员、技术经理

全球加速迈向通用人工智能(AGI)的进程中,算力需求的指数级增长正驱动数据中心基础设施迎来颠覆性变革,传统计算架构难以满足大模型训练与推理的极致性能要求,瓶颈日益凸显。面对智能算力向分布式加速演进的趋势,模型、算法与基础设施的协同优化已成为破局关键。在此背景下,中国移动联合产业界构建“全向智感互联OISA”技术体系,以“超节点”为核心突破算力集群互联瓶颈,致力于打造高性能AI硬件生态的中国方案,为未来智算中心的迭代演进提供核心支撑。

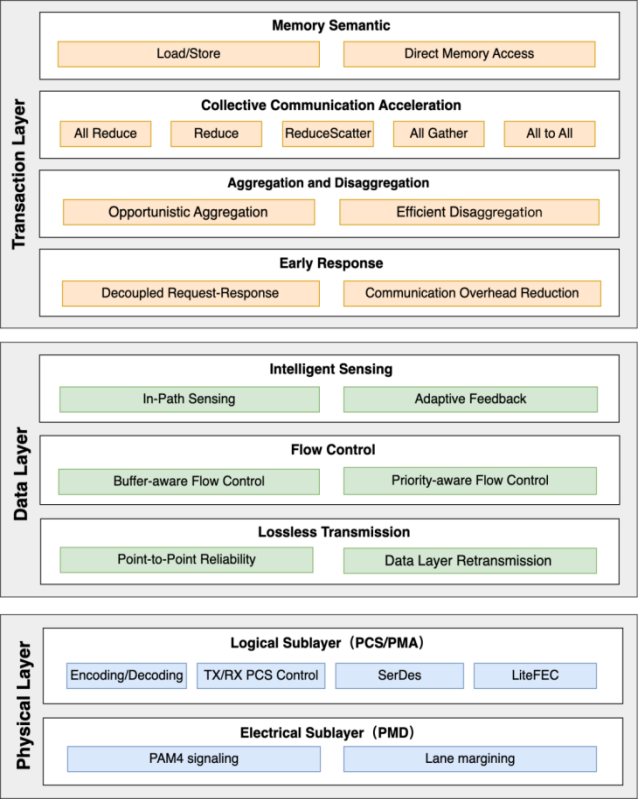

OISA的技术创新,正是应对超节点智算时代Scale-Up互联挑战的核心路径。其设计直指计算侧的本质需求,而非局限于网络层面的单纯优化。其协议有多个方向的核心创新,其中集合通信加速(CCA)技术是突出特征之一,通过在OISA交换芯片中内嵌计算单元实现“互联过程计算”,可显著降低All-Reduce等核心操作的时延,并有效减轻GPU的计算负载。另一关键突破是智能感知(Intelligent Sensing)技术,作为带内互联随路感知方案,它能实现计算侧数据频率调整与流量智能优化,确保互联的确定性性能。依托创新的GPU对等通信架构与多语义设计,OISA可实现对不同GPU通信模式的无缝兼容;完整的三层协议栈(事务层、数据层、物理层)结合多层流控与重传机制,保障了数据的无损高效传输。针对小报文传输效率低的痛点,OISA支持动态报文聚合技术,允许计算侧根据网络状态灵活聚合小报文后发送,大幅提升带宽利用率。这一系列创新使OISA可覆盖从8卡直连到1024张GPU全互联的复杂拓扑,为超大规模智算集群构建提供了极高的灵活性与可扩展性。

OISA Gen2.0协议栈

面对后摩尔时代挑战,一部分高性能GPU芯片设计正从SoC转向芯粒架构。OISA作为专为GPU互联设计的开放协议,通过IO Chiplet实现OISA协议能力,赋能异构集成,可解耦优化性能、功耗与成本。这不仅能显著提升良率、控制成本,更将加速产品上市,助力新一代高性能计算系统构建。

《OISA全向智感互联IO芯粒技术白皮书》

荣获2025 ODCC年度卓越成果奖

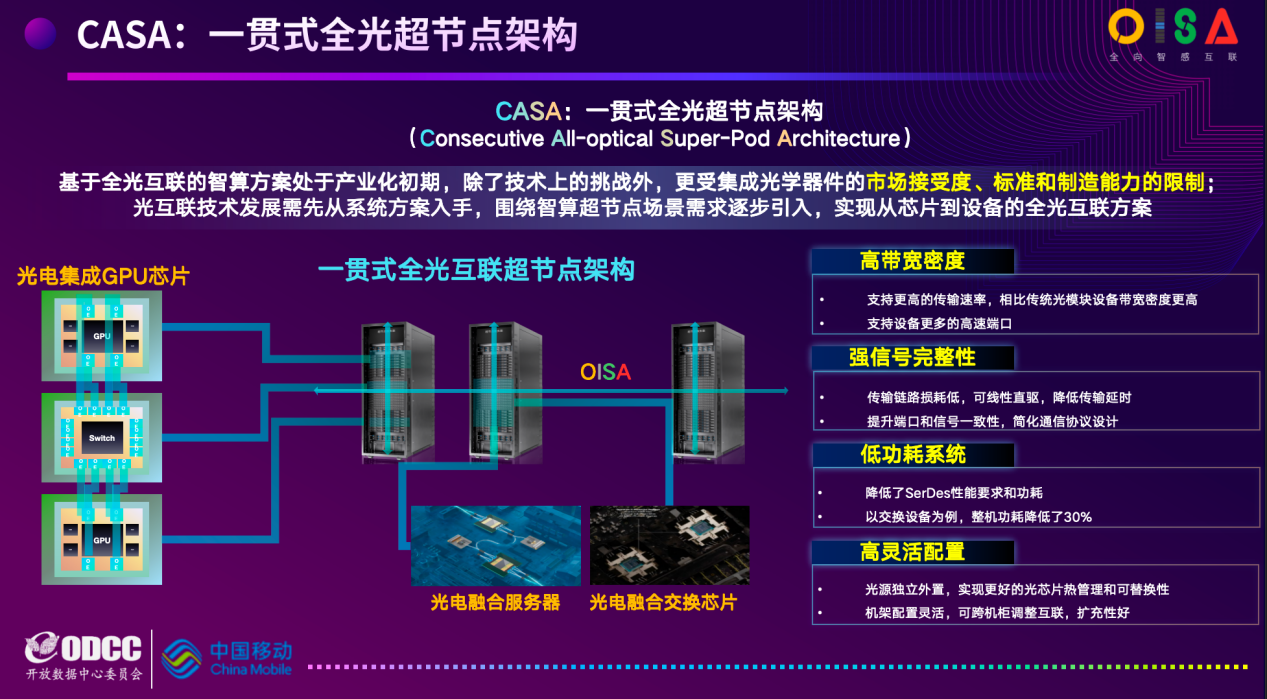

未来,随着智算集群Scale-up规模从单机柜延伸至多机柜部署,传统纯电互联方案的局限性愈发突出,尤其是在200Gbps及更高速率场景下,传输损耗已成为难以突破的瓶颈。对此,OISA体系前瞻性布局光互联技术,依托其低损耗、低功耗、低时延、高密度的物理优势,推动产业向“铜光并进”的新阶段演进。在此基础上,“一贯式全光超节点架构”CASA(Consecutive All-optical SuperPod Architecture)是整体演进方向,其核心是利用OISA协议支持与共封装光学(CPO)、光IO(OIO)等前沿技术有机结合,将光引擎与GPU、交换芯片深度集成,最终实现从芯片到设备的全光互联链路。这一光电融合方案不仅能大幅提升带宽密度与信号完整性,更具备显著能效优势,初步估算可实现交换设备约30%的功耗降低,完美兼顾了高性能与绿色计算的双重需求。

一贯式全光超节点架构

OISA不仅是一套完善的技术创新,更是一个开放协作的产业生态,致力于协同产业链上下游,共同构建具有全球竞争力的智算基础设施。当前,在国内产业力量的协同推动下,OISA生态已初步成型,实现了从协议、IP核、芯片到超节点系统和系统的全链条研发与落地覆盖。从OISA Gen1.0协议发布、“国芯国连”超节点成功亮相,到Gen2.0的前瞻性布局,一个开放协同的智算互联新生态正加速崛起。

放眼未来,OISA协议、IP及其代表的芯粒互连技术,将伴随光电IO等下一代技术的成熟持续演进,成为未来计算架构中不可或缺的核心基石。而OISA与光互联技术的深度协同,必将持续释放算力潜能,为千行百业的智能化转型注入坚实动力,最终成为加速通用人工智能时代到来的关键支撑!

ODCC边缘计算工作组联系人

周老师 13810136860(微信同号) zhouman@caict.ac.cn

ODCC秘书处联系人

刘老师 13488889649(微信同号) 邮箱:liupengyun@caict.ac.cn